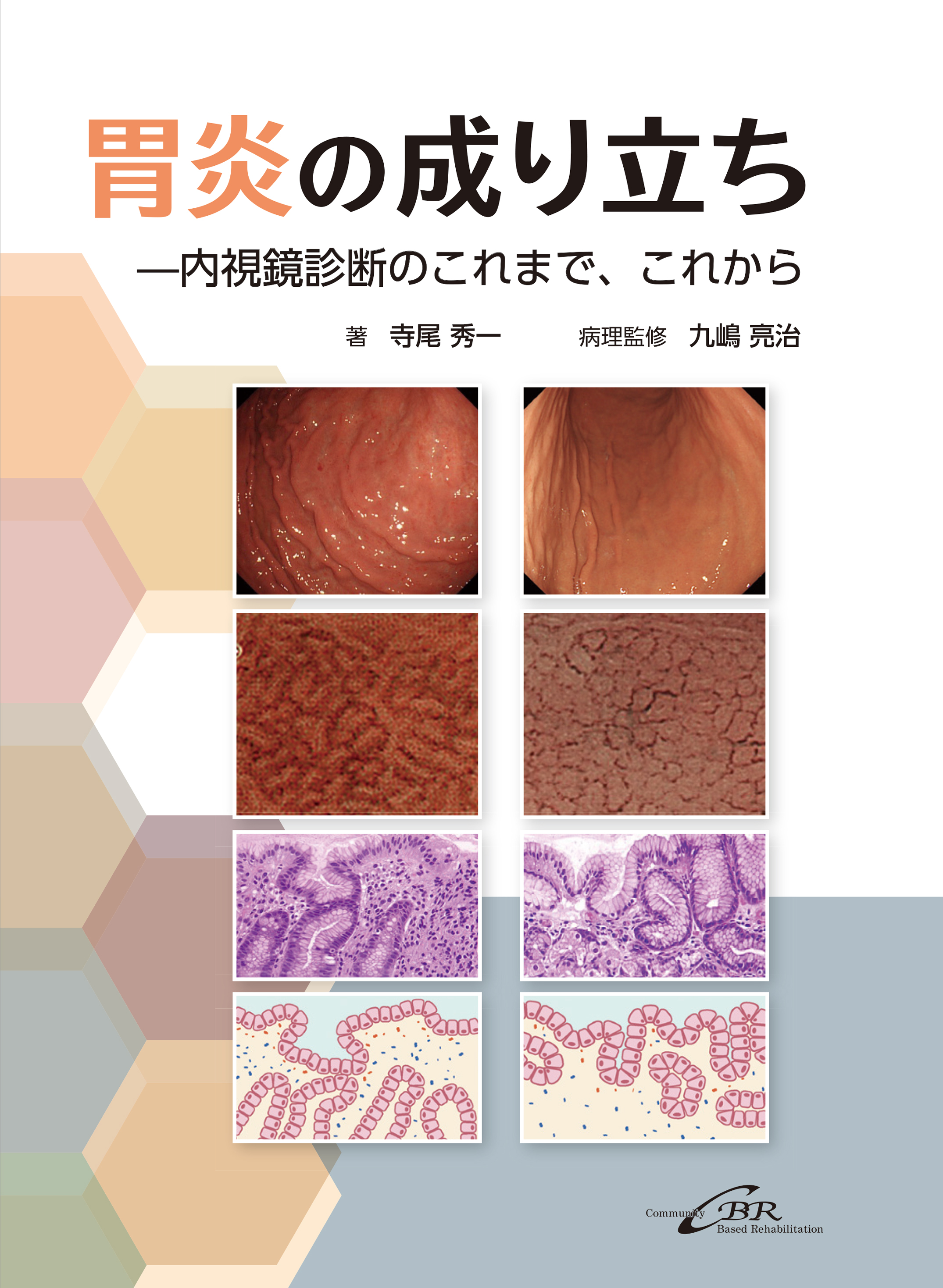

- 著 者

- :寺尾秀一(加古川中央市民病院 内科特任部長 消化器内科)

- 病理監修

- :九嶋亮治(滋賀医科大学医学部病理学講座・人体病理部門教授)

- 判 型

- :B5判

- 発行年

- :2023年11月10日

- 頁 数

- :148頁

- ISBN

- :978-4-911108-12-3

定価 本体5,000円+税

- 内容紹介

- 目次

胃の内視鏡像と病理組織像との対比から導き出す

胃炎診断の決定版!!! 画像写真452点収載。

本書の書名を『胃炎の成り立ち―内視鏡診断のこれまで、これから』にしたのには理由がある。この分野は「○○所見」や典型像が示されることが多いが、多少の違和感があった。共有しやすいメリットはあるかもしれないが、胃炎はバリエーションだらけである。筆者は成り立ちから考えることが大切だと思っている。そのためできるだけ病理所見を併記することにした。なぜこの胃炎はこの内視鏡像が得られるのか? そこから考えることでどんなバリエーションにも対応できる。このことは90年代から今日に至る「これまで」の重要な教訓でもある。また、成り立ちから考える習慣は、新たに注目されている疾患、あるいは未知の「これから」の病態を見つけていくためにも必要である。

読者はまず第1章、11題の設問に挑戦してほしい。解答・解説を見ず、まずご自分の見解を持っていただきたい。間違った設問は、第3章以降の該当項目を通読していただきたい。きっと新たな発見がある。全部正解できた方には脱帽だが、それでも本書はきっとブラッシュアップに役立つと思う。最後の2問は腫瘍も扱ったが、ここでも胃炎の書籍らしく背景粘膜も考えていただくことにした。

本編で書ききれなかった内容は、9つの項目にして別途挿入した。中には個人的な振り返りもあり恐縮だが、ここでも「これまで」、「これから」を意識したつもりである。

(本書「はじめに」から)

第1章・第2章 設問・解答と解説

- 設問1 どちらが若い時期の内視鏡像か?

- 設問2 本例のHp感染状況は?

- 設問3 3例中Hp現感染例はどれか?

- 設問4 粘液の多いケースに遭遇―Hp除菌治療の適応といえるのはどれか?

- 設問5 病態の異なる2症例―現在と1年前の内視鏡像の正しい組み合わせは?

- 設問6 本例は、正常胃? Hp現感染? Hp既感染? AIG? NHPH? PPI関連胃症?

- 設問7 NBI拡大像―Hp除菌適応があるのはどれか?

- 設問8 病態が異なる3例―生検が必須であるのはどれか?

- 設問9 GERD治療中であるのはどちらか?

- 設問10 発赤調の隆起性腫瘍と背景粘膜の正しい組み合わせは?

- 設問11 立ち上がりがなだらかな隆起性病変と背景粘膜の正しい組み合わせは?

第3章 総説

Ⅰ.Hp胃炎内視鏡診断の勘所

- 1. 優先すべき所見を理解していないと「胃炎の京都分類」は使えない

- 2. Hp現感染の診断に優先すべき所見はびまん性発赤と粘膜腫脹の2つである

- 3. Hp感染状況診断に用いる所見と、用いてはいけない所見がある

- 4. Hp現感染はなざ「赤い」のか?―びまん性発赤の本態

- 5. 点状発赤はHp既感染にも残存、あるいは新たに出現することがある

- 6. 地図状発赤の出現をあてにしてはいけない―Hp既感染の診断

Ⅱ.自己免疫性胃炎の内視鏡診断と組織像

- 1. 早期AIG―最初の変化は粘膜深部に起こる

- 2. 中期(活動期)AIGの病期は残存胃底腺で評価する

- 3. 進行期・終末期AIGでは、泥沼除菌と固着粘液に注意

- 4. 前庭部は必ずしも正常ではない

- 5. 残存胃底腺の内視鏡像と組織所見

- 6. 進行期・終末期AIGの内視鏡像と組織所見

- 7. AIGに見られるその他の内視鏡所見(固着粘液、散在性微小白色隆起、過形成性ポリープ、多様な前庭部)

- 8. AIGの体部の拡大NBI観察所見

- 9. 病理学的病期

Ⅲ.NHPH胃炎

- 1. NHPH胃炎の診断・検査法―Hp胃炎とのずれを意識する

- 2. 今まで報告されている内視鏡像の特徴

- 3. 組織学的胃炎の分布を内視鏡で把握する

- 4. 除菌後変化を内視鏡で把握する

- 5. Hp胃炎との内視鏡像の違い

- 6. 病理像の報告

Ⅳ.PPI関連胃症、好酸球性胃炎

- 1. PPI、P-CABの影響

- 2. 好酸球性胃炎